정신의학신문 ㅣ 전형진 정신건강의학과 전문의

MBTI는 현대 사회에서 성격을 설명하는 도구로 널리 알려져 있습니다. 친구나 직장 동료와의 관계에서 자신의 유형을 확인하는 재미있는 방법으로 자리 잡았지요. 사람들은 자신이 ‘INTJ’ 또는 ‘ESFP’라는 라벨을 붙이면서, 성격과 행동을 단순히 유형화하기도 합니다. 그러나 정신의학적 관점에서는 MBTI가 제공하는 분류가 인간의 복잡한 성격과 정신 건강 상태를 충분히 설명하지 못한다는 점을 이해해야 합니다.

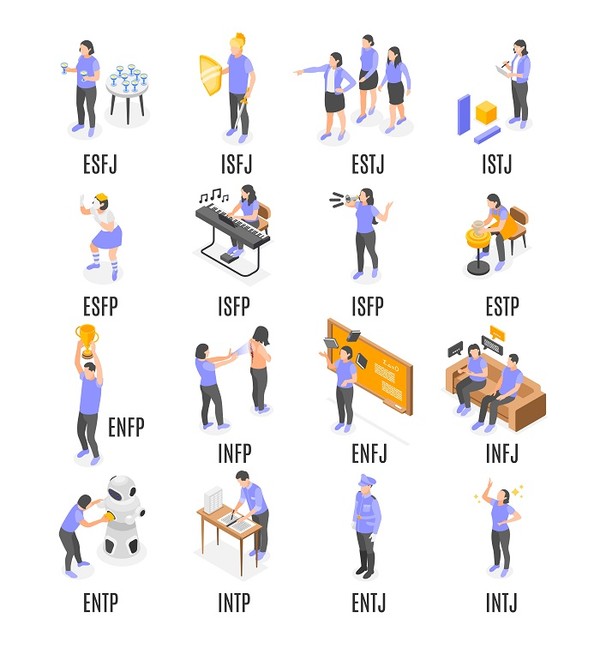

대중화된 MBTI는 네 가지 척도, 즉 외향-내향(E-I), 감각-직관(S-N), 사고-감정(T-F), 판단-인식(J-P)을 조합하여 16가지 유형으로 사람을 나눕니다. 이는 성격적 경향을 이해하고 자기 인식을 높이는 데 도움을 줄 수 있지만, 정신건강의학에서 다루는 성격과는 근본적으로 접근 방식이 다릅니다. 정신의학에서 성격은 특정 유형으로 단순화되지 않으며, 성격적 특성, 기질, 정서 반응, 환경적 요인을 종합적으로 평가합니다. MBTI가 설명하는 ‘내향형’이나 ‘외향형’이라는 구분이 우울증, 불안장애, 성격장애와 같은 임상적 상태를 판단하는 기준이 될 수는 없습니다.

실제 임상에서는 특정 성격 특성이 정신질환 발병과 관련될 수는 있지만, MBTI처럼 단순히 네 가지 척도로 판단하는 것은 충분하지 않습니다. 예를 들어, 신경증적 경향(neuroticism)이 높은 사람은 스트레스 상황에서 불안이나 우울을 경험할 가능성이 높지만, 이것이 MBTI의 ‘내향형’이나 ‘감정형’과 반드시 연결되지는 않습니다. 또한, MBTI는 시간에 따라 변할 수 있는 성향을 고정된 특성처럼 제시하기 때문에, 성격 발달, 환경 변화, 정신적 스트레스 요인에 따라 달라질 수 있는 인간의 복잡성을 충분히 반영하지 못합니다.

대중적으로 퍼진 MBTI는 자기 이해와 관계에서 긍정적인 역할을 하기도 합니다. 예를 들어, 직장에서 팀원 간 소통 스타일을 설명하거나, 연인 관계에서 선호하는 의사소통 방식을 이해하는 데 도움이 됩니다. 그러나 이러한 활용 역시 가벼운 참고용에 불과하며, 정신질환 평가나 치료 계획 수립에는 적합하지 않습니다. 임상에서는 환자의 정서 상태, 행동 패턴, 사고 과정, 대인관계 기능을 종합적으로 평가하고, 필요한 경우 성격장애, 기분장애, 불안장애 등의 진단 기준을 적용합니다.

연구에서도 MBTI와 정신건강 간의 직접적 상관관계는 미미하다는 결과가 보고됩니다. 2022년 Journal of Personality Assessment 연구에서는 MBTI 유형과 우울증, 불안 수준 간의 통계적 상관이 거의 없었음을 보여주었습니다.

임상적으로 중요한 점은, 사람의 성향을 이해하는 것과 정신질환 위험을 평가하는 것은 전혀 다른 접근이라는 사실입니다. MBTI는 자기 인식을 돕는 도구로서 흥미롭고 친숙하지만, 정신의학적 판단의 근거로 삼아서는 안 됩니다. 예를 들어, ‘내향형이기 때문에 우울할 가능성이 높다’라고 단정하는 것은 위험할 수 있으며, 개별 환자의 정서적 상태와 환경적 요인을 면밀히 평가해야 합니다.

또한, MBTI가 제시하는 유형은 개인의 강점과 약점을 단순화하여 보여주는 반면, 실제 정신건강 평가는 증상의 정도, 기능 저하, 대인관계 영향, 생활 적응 능력 등을 종합적으로 고려하여 이뤄집니다. 예를 들어, 직장에서 사회적 불안을 경험하는 사람은 MBTI로 ‘내향형’으로 분류될 수 있지만, 임상적으로는 사회불안장애 여부, 스트레스 대처 능력, 우울 증상 동반 여부 등을 평가해 치료 방향을 결정하게 됩니다.

MBTI를 통해 자기 성향을 이해하는 것은 흥미로울 수 있지만 정신질환 평가와 치료에서는 보다 정밀한 도구와 임상적 판단이 필요합니다. 자신의 행동과 감정을 단순히 유형으로 설명하기보다, 정서적 변화와 스트레스 반응, 기능적 어려움을 관찰하고 필요하면 전문의와 상담하는 것이 바람직합니다. 이렇게 접근하면 MBTI가 제공하는 자기 이해의 재미와, 정신건강 관리의 과학적 접근을 균형 있게 활용할 수 있습니다.

신림평온 정신건강의학과 의원 ㅣ 전형진 원장

국립공주병원 전공의 수료

대한신경정신의학회 정회원