#1. 공황, 그 통제할 수 없는 두려움

일을 할 때 나는 완벽주의 성향을 가진 사람이다. 원래부터 그랬던 건 아니다. 사회 초년생 시절, 지금과는 다른 회사인 대기업 연수원에서 교육 담당자로 일을 시작했다. 그때 엄격한 선배들에게 일을 배우고 트레이닝을 받았는데, 꼼꼼하지 못하고 덜렁거리는 성격 때문에 실수가 잦아 자주 혼이 났다. 그럴 때마다 무섭기도 하고 자존심도 많이 상했다. 선배들에게 혼나는 게 싫었던 나는 모든 일을 두 번 체크하는 습관을 길렀다. 뭐든 엑셀로 정리해야 안심할 수 있고, 세부사항까지 완벽하게 준비해야만 마음이 놓이는 건 이런 습관 때문이다.

완벽주의자의 단점은 계획과 다르게 흘러가는 상황을 견디지 못한다는 거다. 나 또한 마찬가지다. 모든 일을 계획한 대로 실행할 수 있기를 바랐고, 그렇게 되지 않을 때는 스트레스를 많이 받았다. 특히 일정이 갑자기 변경되거나 의사결정이 지연되고 번복되는 경우 스트레스가 심했다.

돌아보면 출장을 가던 그날도 그랬다. 오랫동안 준비한 교육이지만 전날까지도 변경되는 세부 사항들이 있어서 한시도 마음을 놓을 수 없었다. 회사에서 인정받지 못하는 지금이야말로 실수 없이 잘 해내야 한다는 생각에 예민해질 대로 예민한 상태였다. 충분히 완벽했지만 더 완벽해야 한다고 스스로를 다그쳤다. 그렇게 이른 새벽부터 한 손에는 아메리카노를, 다른 한 손에는 엑셀로 만든 체크리스트를 들고 부랴부랴 KTX에 오른 그날은 몸도 마음도 참으로 분주했다.

“쿵.”

열차에 올라 잠시 딴생각에 잠겨 있던 나는 문이 닫히는 소리에 크게 놀랐다. 그날따라 유독 문이 닫히는 소리가 크다고 생각했다. 이상했다. 그렇게 서서히 출발하는 열차 안에서 정신을 차리기 위해 차디찬 커피를 한 모금 마시고는 손에 든 체크리스트를 펼치려던 바로 그 순간이었다. 두 번째 공황발작이 시작됐다. 이번엔 그전에 겪었던 것보다 훨씬 크고 강렬하게 나를 덮쳤다.

‘두근두근.’

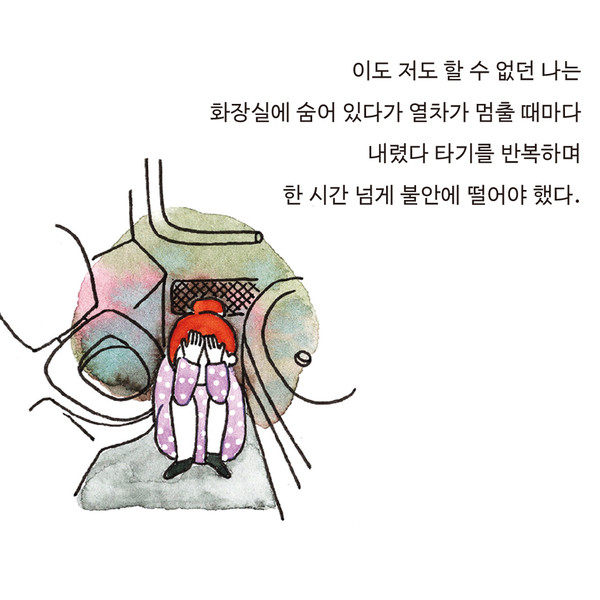

터질 것 같은 심장소리에 나도 모르게 가슴을 부여잡았다. 숨이 턱까지 차올라 가빠오고, 온몸에 식은땀이 흘러내렸다. 무슨 일이 생길 것 같아 초조해졌다. 내려야 한다는 생각에 창밖을 내다봤지만 이미 열차는 선로를 미끄러지듯 달리는 중이었다. 온몸이 땀으로 흠뻑 젖어버린 나는 엎친 데 덮친 격으로 배탈이 난 것처럼 배도 아팠다.

‘툭.’

마침내 무언가 내 안의 스위치를 올려버렸다. 난생처음 느끼는 공포와 두려움의 스위치였다. 이곳에서 지금 당장 탈출해야 한다는 생각만이 머릿속을 마구 맴돌았다. 열차에 무슨 일이 생긴 것도 아닌데 단지 당장 내릴 수 없다는 사실만으로 극도의 공포감을 느낀 적은 처음이었다. 질식할 것처럼 가쁜 숨을 몰아쉬면서 화장실과 자리를 왔다 갔다 하는 내 곁에 어느 순간 승무원이 다가와 무슨 문제가 있는지 물어보았다. 나는 애써 정신을 부여잡고는 다음 정차역까지 얼마나 걸리는지를 물었고, 약 40분 후에야 도착한다는 대답을 듣자 그대로 주저앉아버렸다.

그날 어떻게 출장지에 도착했는지는 잘 기억나지 않는다. 확실한 건 그렇게 힘든 와중에도 애써 준비한 교육에 차질이 생길까 봐 끝까지 버티고 열차에서 내리지 않았다는 거였다. 중간에 택시로 이동하는 중에도 계속해서 비슷한 증상이 있었다. 힘겹게 출장지에 도착하고 나니 심장이 뛰고 질식할 것 같은 신체 증상은 사라졌지만, 공포스러웠던 기억만큼은 또렷하게 남았다. 극도로 예민해진 나는 3일의 출장 기간 동안 단 한 끼도 제대로 먹을 수가 없었다. 당연히 일도 잘하지 못했다.

지금에서야 하는 말이지만 나는 그때 열차에서 내렸어야 했다. 잠시 숨을 고르며 컨디션을 추스를 동안 현장에 있는 다른 동료에게 도움을 구했어야 했다. 내가 없어도 회사는 절대로 망하지 않으니까. 흐트러짐 없이 완벽하고자 하는 마음 때문에 우리의 몸과 마음은 병이 든다.

관련기사

- [지하철이 무섭다고 퇴사할 순 없잖아] #2. 불안하지 않아도 불안한 이 기분 뭐지?

- [지하철이 무섭다고 퇴사할 순 없잖아] #3. 왜 회사 근처엔 내과보다 정신과가 더 많을까?

- [지하철이 무섭다고 퇴사할 순 없잖아] #4. 첫 번째 진료, 공황장애 맞습니다

- [지하철이 무섭다고 퇴사할 순 없잖아] #5. 왠지 꺼려지는 정신과 약, 먹을까 말까?

- [지하철이 무섭다고 퇴사할 순 없잖아] #6. 모든 면에서 100점이고 싶은 당신에게 (마음에 힘을 빼는 주문)

- [지하철이 무섭다고 퇴사할 순 없잖아] #7. 누구나 크고 작은 마음의 병을 안고 산다

- [지하철이 무섭다고 퇴사할 순 없잖아] #8. 두려움에서 벗어나는 생각법