#4. 첫 번째 진료, 공황장애 맞습니다

“공황장애입니다.”

이미 예상했던 터라 의사로부터 그 말을 듣고도 크게 놀라지는 않았다. 다만 곧바로 눈물이 터져 나와 마구 흐르기 시작했다.

“저 나을 수 있나요? 이 증상이 없었을 때처럼 살고 싶어요.”

나는 흐르는 눈물을 닦으며 말했다. 이 병이 무엇이고 왜 생긴 건지는 중요하지 않았다. 다만 치료가 가능한지, 다시 전처럼 살 수 있는지가 궁금할 뿐이었다. 하루라도 빨리 나를 집어삼키는 듯한 공포로부터 벗어나고 싶다는 생각이 간절했다. 선생님은 그런 내게 휴지를 건네며 말을 이었다.

“이 병은 ‘마음의 병’입니다.”

“‘마음의 병’이라구요?”

“네. 물론 여러 가지 원인이 있겠지만, 과도한 스트레스를 경험하면서 공황 증상이 나타나기도 하거든요. 그래서 이것을 ‘마음의 병’이라고 부른답니다.”

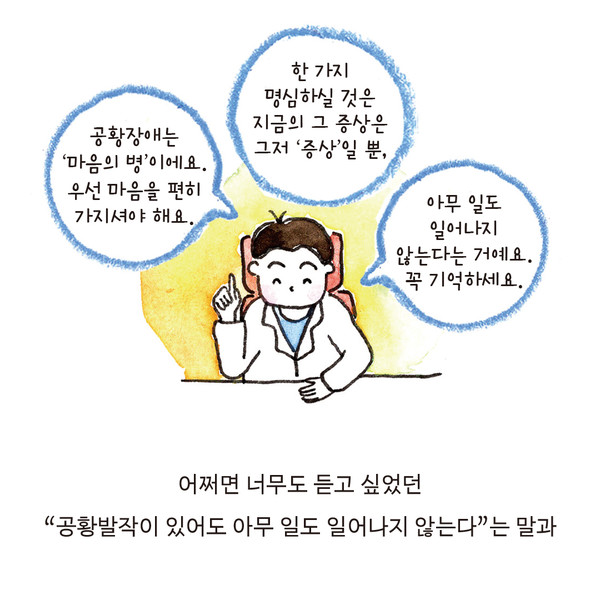

의사는 나의 공황장애를 ‘마음의 병’이라고 불렀다. 마음이 힘들어 생긴 병이니 먼저 마음을 편히 가져야 한다는 것이다. 선천적으로 어떤 부분이 약해서 또는 몸 관리를 잘하지 않아서 생긴 게 아니니 다행으로 여겨야 하는 걸까? 마음의 경계라는 건 너무도 모호해서 살면서 한 번도 신경 써본 적 없었는데. 마음을 편히 가진다는 게 어떤 건지 도무지 이해되지 않았다.

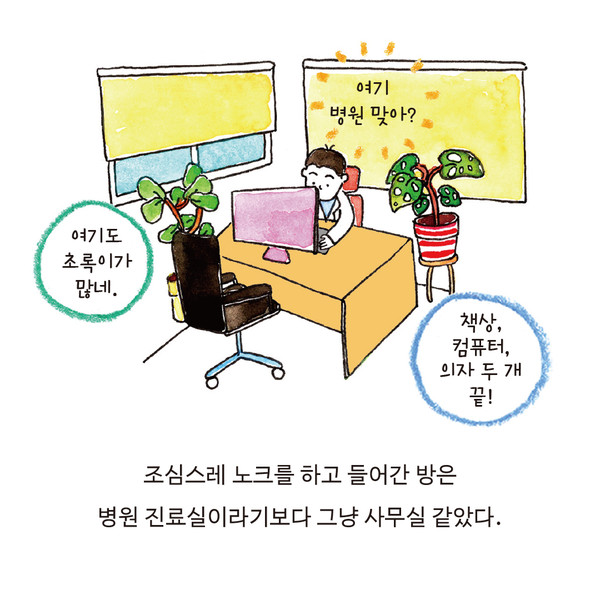

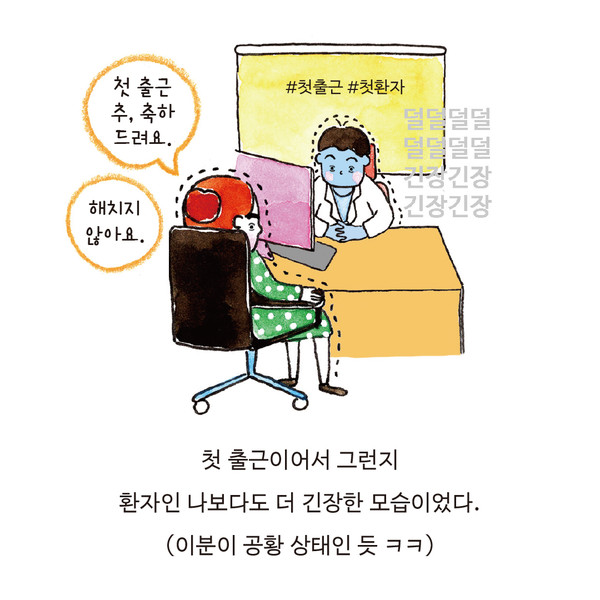

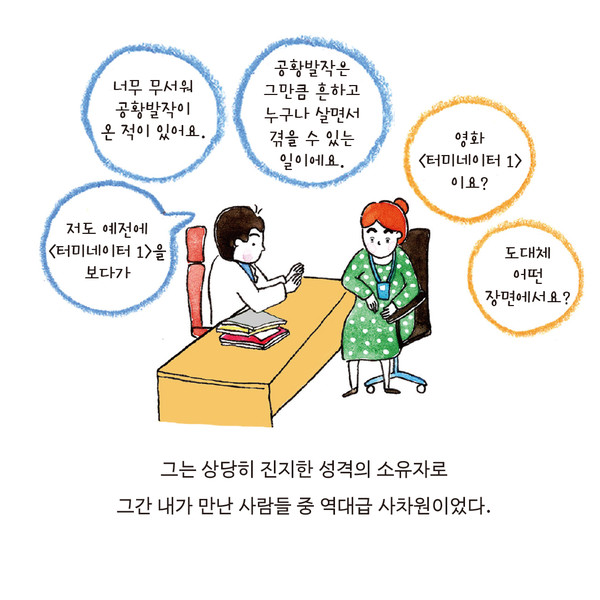

그날은 주로 내가 겪었던 증상에 관해 구체적인 질의응답을 나누며 이것이 공황장애가 맞는지 확인하는 시간을 가졌다. 나는 지하철과 KTX에서의 경험, 그 후 일상에서 일어나는 증상에 대해 자세히 설명했고, 그는 시종일관 진지한 태도로 내 이야기를 경청하며 관련된 질문을 추가로 던졌다.

“선생님, 솔직하게 말씀해주세요. 저 정말 나을 수 있는 거 맞죠?”

나는 마지막으로 질문을 했고, 의사는 확답 대신 이렇게 말했다.

“세경 님, 다행히도 공황장애는 약물이 잘 듣는 질환이에요. 충분히 좋아지실 수 있을 거예요. 너무 염려하지 마세요. 괜찮아지실 겁니다.”

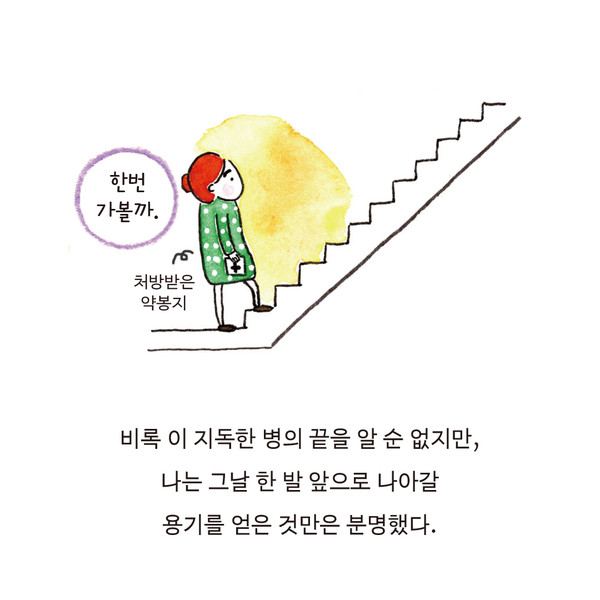

아쉽게도 의사로부터 완치에 대한 확답을 받은 것도, 증상이 바로 좋아지는 경험을 한 것도 아니었다. 하지만 의학적 지식과 자격을 갖춘 전문가와 이야기를 나누고 도움을 받을 수 있다는 사실만으로도 충분히 의미 있는 발걸음이었다.

공황발작은 누구나 살면서 한 번쯤 경험할 수 있는 흔한 증상이며, 내가 상상하는 무서운 일은 절대로 일어나지 않는다는 그 말에 나는 안심했다. 진료를 받고 돌아오는 길엔 속으로 이런 다짐도 했다.

‘대한민국에서 이 선생님보다 내 병을 잘 아는 사람은 없을 거야. 믿고 가보자!’

그런 의미에서 정신과에 간 것은 충분히 잘한 선택이고 용기 있는 결단이었다는 생각이 든다. 적어도 혼자서 인터넷을 뒤지며 불안한 상상의 나래를 펼치는 것보다는 훨씬 나은 선택이니까.