[정신의학신문 : 정재석 정신건강의학과 전문의]

세상에서 책을 가장 빨리 읽는 사람은 누구일까? 1990년 1분에 25000단어, 즉 초당 416단어를 읽는 사람으로 뉴욕 출신의 하워드 베르그(Howard Stephen Berg)가 기네스북에 기재된다. 이후 그는 수많은 TV쇼에 출연해서 책을 읽고 내용을 기억하는 능력을 보여 주었으며 ‘메가리딩’이라는 속독방법을 창시해서 많은 돈을 벌어들였다. 그의 속독법은 1998년 미국의 공정거래위원회로부터 허위, 과장 광고로 판정받았다. 하지만 아직도 믿고 따르는 사람이 많다.

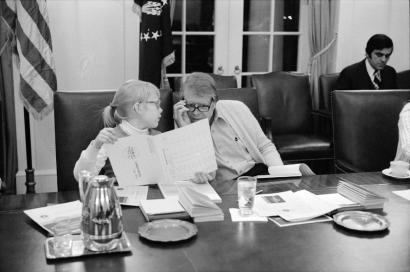

미국의 대통령 중에서 책을 가장 빨리 읽는다고 알려진 존 F 케네디는 보좌관으로 에블린 우드라는 속독법 전문가를 고용하여 백악관에서 속독법을 배웠으며, 카터 대통령도 부인 및 어린 딸 에이미와 함께 속독법에 심취하기도 했다. 어린 딸과 속독법 공부하는 모습을 사진으로 찍어 전세계에 보여주기도 했다.

케네디를 가르친 에블린 우드는 1958년 ‘리딩다이내믹스’라는 속독프로그램을 세상에 퍼뜨리기 시작하는데 그녀의 방법이 이후 나오는 수많은 속독법의 뼈대가 된다. 그녀가 주창한 방법은 3가지 기본원리가 있는데 (1)한 번에 되도록 많은 글자(정보)를 흡수하기, (2)마음 속으로 소리 내어 읽지 않기, (3)책을 읽다보면 내용을 다시 확인하기 위해 눈이 가끔씩 앞의 문장으로 가는데 뒤로 가는 눈의 움직임 없애기 이다.

최근 속독법의 3가지 원리가 과연 타당한지 검증이 활발히 이루어지고 있다. 대학교에 갓 들어간 신입생의 책읽기 속도가 가장 빠른데 일분에 240-300단어 정도이다.(영어 기준) 소리 내어 읽는 속도가 120-150단어 정도이므로 묵독은 음독의 두 배 정도 빠르다고 보면 된다.

해리포터 시리즈의 첫 번째 책인 ‘해리포터와 마법사의 돌’은 77000개의 단어로 이루어져있는데 대학 신입생이라면 4시간 정도에 읽을 수 있지만 성우가 녹음한 오디오북의 경우 8.5시간 길이의 분량이다. 학자들은 다른 사람보다 유난히 빨리 읽는 사람도 평균의 2배를 넘지 못한다고 하면서 인간의 읽기 속도 한계는 분당 600단어 정도라고 한다. 속독을 하면 빨라진 만큼 독해력에서는 손해를 보는데 독해력이 50퍼센트 이하로 내려갈 정도의 속도는 속독으로 인정하지 않는다.

에블린 우드의 첫 번째 주장인 한 번에 많은 정보를 흡수하기 위해서 속독법마다 다양한 방법을 제시한다. 손가락을 따라서 읽기, 지그재그로 읽기, 글자가 아닌 그림처럼 읽기 같은 방법이다.

안구의 뒤쪽 내벽에는 망막이라는 얇은 신경조직이 붙어 있는데 이는 카메라의 감광판(필름)에 해당하는 곳이다. 빛이 눈에 들어 올 때 각막과 수정체를 통해 망막에 상을 맺게 되며, 망막은 시신경을 통해 맺힌 상을 전기적 신호로 바꾸어 뇌로 보낸다. 망막 중심에 있는 좁은 영역을 중심와 또는 황반(fovea)이라 하는데 해상도가 높아서 글자처럼 세밀한 대상을 파악할 때는 결정적인 역할을 한다. 황반에서 벗어나면 해상도가 급격이 떨어져 글자를 알아볼 수 없을 정도인데 황반에서 한 번에 정확히 알아볼 수 있는 글자는 알파벳 14개 정도이다. 페이지 전체를 사진처럼 찍어서 외우는 것은 불가능하다.

책을 사진처럼 외우는 학생은 없다고 보면 되고, 사진 같은 기억력은 책을 외우는 데는 쓸모가 없다고 보면 된다. 황반의 한계를 극복하기 위한 기술로 황반 중앙의 글자 14개 말고 좌우의 글자들을 확대해서 좀 더 많은 글자를 한 번에 볼 수 있도록 도와주려는 시도가 있었다.

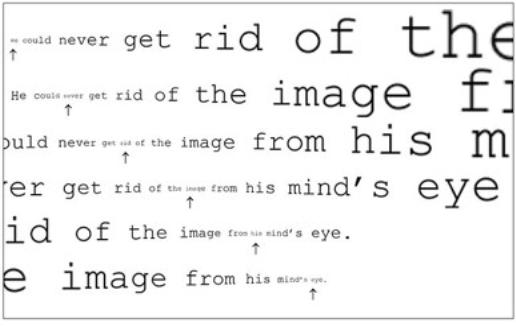

황반주변 확대법(parafoveal magnification technique)이라는 기술인데 위 그림처럼 화살표로 표시된 부분의 좌우측 이미지를 확대해서 제시해 주는 것이다. 실험에 참여한 대학생들은 의외로 생소한 글자도 잘 적응해서 읽어낼 수 있었다. 그러나 읽기속도를 늘리는 데는 실패했다. 문제는 한 번에 받아들이는 글자의 양이 아니라 우리 뇌가 그것을 처리하는 속도가 한번에 14글자를 넘어서지 못했다. 평범한 책 읽기 대신 여러 방법으로 한 번에 많은 글자를 주입하려는 시도는 모두 실패할 수밖에 없다는 결론이다.

에블린 우드의 두 번째 원리인 마음속으로 말하기(subvocalization)금지는 도움이 될까? 읽기 연구 초기에는 사람이 눈으로 책을 읽으면 먼저 시각적 이미지가 생기고, 이어서 해당하는 말소리로 바뀌어 대화를 이해하는 것과 같은 방법으로 책을 이해한다고 생각했다.

첨단 뇌 영상 기기로 책을 잘 읽는 사람의 뇌을 분석해보면 책을 읽을 때 시각이미지와 소리이미지가 동시에 활성화되는 모습을 볼 수 있다. 즉 책을 잘 읽는 사람은 글자에 대해 소리이미지와 의미정보가 동시에 생겨남을 알 수 있었다. 인위적으로 소리 이미지가 생겨나지 않도록 억제할 수는 없다. 난독증을 가진 사람 중 일부는 소리 이미지가 생겨나지 않아 책을 아주 작게라도 소리 내어 읽어야 의미이해에 도움을 받을 있는데 그에게 소리 내어 읽기를 못하게 하면 오히려 이해력이 나빠진다. 에블린 우드의 두 번째 원리는 잘못된 가정에 근거한 불가능한 솔루션을 제시하고 있다.

속독법의 세 번째 기둥인 눈의 후향적 움직임(regressive eye movements) 금지에 관해서는 연구가 가장 활발하게 이루어지고 있다.

모니터 밑에 빨간 센서를 장착하여 눈에서 나오는 적외선을 1초에 500번까지 감지하는 아이트레커(eyetracker)라는 비싸지 않은 장비를 통해 수많은 아이의 눈 움직임을 분석하고 있다. 미국 초등학교 1학년은 눈의 움직임 중에서 28퍼센트가 후향적 움직임이고, 6학년이 되면 22퍼센트 정도가 후향적 움직임이라고 한다. 단어나 문장을 읽었는데 잘 파악이 되지 않으니 다시 거슬러 올라가서 두 번 읽어야 하는 상황이다.

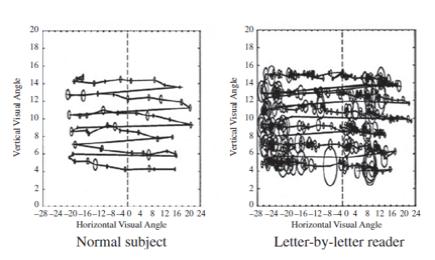

아이트레커의 기록을 보면 우리의 눈은 물 흐르듯이 책을 읽어가는 것이 아니고 멈춰서 14글자 정도 파악 후 옆으로 점프한 다음 멈추는 모습을 보인다. 한 글자씩 읽어가는 아이는 눈이 멈추는 지점이 훨씬 많다. 초등학교 1학년은(미국 기준) 100단어 당 191번 멈추고, 6학년은 106번 멈춘다. 읽기 능력이 늘수록 한 번에 들어오는 글자가 많아 드문드문 점프하면서 읽는 모습을 볼 수 있다. 더 정교한 장비로 측정하면 우리의 눈이 직선으로 움직이는 것이 아니고 늘어난 스프링처럼 곡선운동을 한다고 한다. 왜 읽기가 아직 익숙하지 않는 아이들이 자주 거슬러 올라가서 읽는 것일까? 쓸데없이 시간만 잡아먹는 행동인지, 아니면 정확한 내용파악을 위해서 하는 수 없이 해야 하는 행동인지는 책을 읽어본 사람이라면 누구든 판단을 내릴 수 있을 것이다.

이처럼 속독법은 책을 잘 못 읽는 사람이 자주 하는 행동을 무조건 금지시키면 책을 잘 읽게 되리란 가정을 담고 있다. 비슷한 예로 손가락으로 계산을 하는 학생에게 손가락으로 계산하는 것을 못하게 하는 예를 들 수 있다. 손가락으로 계산하면 계산이 느려지니까 손가락 계산을 막는 어른은 왜 그 학생이 왜 손가락을 이용해서 느리게 계산하는지 생각해 볼 필요가 있다.

최근 안구 운동을 통해 난독증을 진단하고 치료하려는 시도가 많이 있어 왔다. 읽기가 부진하거나 집중이 약한 학생은 책 읽을 때 과도하게 집중하는 경향이 있어 글자가 흔들리거나 퍼져 보이는 현상이 생기는데 여기에 얼렌 증후군이라는 병명을 고안해서 색깔이 들어간 오천 원짜리 안경을 오백만원에 파는 시지각 센터가 한때 많았다. 색깔 안경이 효과가 없다는 여론이 높아지자 그들은 슬그머니 브레인 또는 러닝센터로 변신해서 난독증, ADHD 학생을 유혹한다.

대부분의 시지각 운동은 2가지 원리를 가지고 있다. 시력 검사할 때 바다위에 떠 있는 배를 다양하게 보는 것처럼 초점을 멀리 또는 가깝게 반복해서 맞추는 연습을 통해 눈에 시원한 느낌을 주는 원리를 이용한 안구운동 프로그램과 'cat', ‘cta', 'eat' 같은 유사한 단어들이 회전하고 있거나 아래위 다양한 방식으로 움직이고 상태에서 ’cat'라는 표적 단어를 찾아내는 훈련을 시키는 프로그램이 있다.

우리나라에서도 EBS 같은 공영방송이 앞장서 과장된 효과를 보도하고 교육청도 큰돈을 들여서 도입하였으며 아직도 시행하는 교육청이 적지 않다. 재미있는 것은 교육청마다 시지각 훈련을 해서 좋아진 학생의 비율이 80퍼센트가 넘는다는 보고서가 나온다.

링크자료 : EBS 뉴스 - 시지각 훈련으로 난독증 극복

그러나 읽기 과학은 시지각 훈련이 그다지 도움이 되지 않을 거라고 말한다. 왜냐하면 'cat' 라는 단어를 빨리 찾아내는 훈련을 한다고 해서 ‘cap'를 빨리 찾아내게 되지 않으며 하물며 ’ 고양이‘ 같은 다른 문자 체계의 단어를 잘 읽게 확장되지 않는다고 알려져 있다. 뇌는 자신이 자주 본 문자체계에만 특화될 뿐 모든 문자에 일반화되지 않는 특성이 있다.

그리고 더 중요한 것은 만약 우리가 ’새까맣다‘ 라는 단어를 제대로 파악하려면 /ㅅ/, /ㅐ/ 같은 자음, 모음 글자 수준 뿐 아니라 /새/, /까/, /맣/ 같은 음절 수준, /새까맣다/ 같은 단어수준에서 글자와 소리가 촘촘히 연결이 되어있어야 즉각적인 단어 파악이 가능하다고 한다. 자음, 모음 글자를 제대로 모르는 상태에서 단순히 책을 많이 읽어주거나 읽는다고 해서 읽기가 빨라지지 않는다. 자음, 모음 수준에서 글자와 소리의 연결이 힘든 난독증 학생의 경우 ‘새까맣다’ 같은 단어를 12-16번 책에서 만나야 드디어 한 번에 파악할 수 있는 단어가 되는데 반해 건강한 학생은 1-4번만 만나도 잠깐 보고도 파악할 수 있는 글자가 된다. 이렇게 한 번에 파악하는 단어가 많은 학생이 책을 빨리 읽는 학생이다. 책읽기 속도는 어휘력과 밀접한 관련을 맺고 있다.

최근 RSVP(rapid serial visual presentation)이라고 해서 눈을 움직일 필요가 없어 시야 중앙에 일정한 속도로 단어를 제시하는 기술이 검증을 받고 있다. 아마존 같은 거대 기업도 이 기술에 관심을 가지고 있다. 아래의 유튜브 영상은 레이븐(raven)이라는 제목의 에드가알렌포의 단편소설을 RSVP 기술로 제시한 것이다.

|

처음에는 편안하다가 갑자기 너무 빨라서 따라갈 수 없다는 느낌이 들 것이다. 제시된 단어가 익숙해서 금방 파악되는 단어도 있지만 길거나 익숙하지 않아서 파악하는데 시간이 걸리는데도 똑같은 속도로 지나가니까 독서에 어려움을 겪는 것이다. 아직까지도 RSVP의 갈 길은 멀다. 독서는 눈 때문이 아니라 눈으로 본 것을 어휘력 체계와 연결시킬 때 생기는 병목현상 때문에 느려진다.