[정신의학신문 : 광화문 숲 정신과, 정정엽 전문의]

지난 여름, 한국으로부터 1만km 떨어진 곳에서 무고한 청년이 잔인하게 살해되고 불태워지는 사건이 있었다. 산불로 황폐해진 마을을 돕기 위해 지역을 방문한 시민운동가이자 자원 활동가인 Djamel Ben Ismai(38세)이 그 희생자다. 사건의 전말은 이러하다.

알제리 카바일(Kabylie) 지역의 한 마을에 역대 최악의 산불이 덮쳤다. Djamel Ben Ismai은 마을을 돕기 위해 방문했으나, 낯선 이의 방문에 카바일 시민들은 산불 방화범으로 그를 지목했다. 2021년 08월 18일 온라인에 퍼진 비디오에는 경찰 벤에서 끌려 나온 Djamel Ben Ismai이 린치당하는 충격적인 모습이 담겨 있어, 사람들의 분노를 불러일으켰다.

비평가들은 이 사건에 대해 무지한 군중과 소극적인 경찰이 무고한 사람을 죽게 했다고 말한다. 어째서 이런 참극이 일어난 것일까? 성난 군중의 무지는 어떻게 발생하는 걸까? 이를 말하기 전에 먼저 짚어보아야 할 것이 있다.

‘마녀사냥’은 특정한 사람에게 죄를 뒤집어씌우고, 몰아가는 것을 비유적으로 이르는 말이다. 14세기에서 17세기 기독교를 절대화하여 권력과 기득권을 유지하기 위한 세력이 존재했다. 이러한 종교적 상황에서 비롯된 광신도적인 현상이 마녀사냥의 유래다. 권력 유지를 위해 무고한 여성을 마녀로 몰아 희생양으로 삼던 마녀사냥은 18세기에 역사적 현상으로 막을 내렸다. 물론 역사에서는 그렇다는 말이다.

어느 시대건 크고 작은 마녀사냥이 발생한다. 곰곰이 생각해보면 사건의 크기만 개인적인 일화로 졸아들었을 뿐, 우리의 삶에서도 찾을 수 있을 것이다. 마녀사냥은 여러 형태를 띤다.

1. 여럿이 함께 일으킨 잘못을 한 개인의 탓으로 돌리는 경우.

2. 사람들은 원인을 알지 못하는 것을 두려워함. 따라서 그 두려움을 없애기 위해 한 개인을 원인으로 지목하는 경우.

3. 의심이나 검열 없이 다수의 의견에 따르는 경우.

이 외에도 여러 경우가 있겠지만, 마녀사냥이라고 일컬어지는 행위의 공통점은 ‘개인에게 핑계를 씌워 폭력을 저지르는 것’이다. 마녀사냥이 무서운 이유는 그 행위자가 ‘집단’이라는 점에 있다.

군중과 집단은 개인들이 뭉치고 연대하여 더 큰 힘을 발휘하는 장점을 지닌다. 우리는 2017년 3월 대통령 탄핵 선고 과정을 통해 그 힘을 나눈 적이 있다. 하지만 군중이 갖는 힘은 잘못된 방향으로 나아갈 시 끔찍한 결과를 가져온다. 알제리에서 벌어진 이번 사건이 그러하다.

성난 군중의 무지는 ‘행위자-관찰자 편향(actor-observer bias)’의 관점으로 살펴볼 수 있다. 자기 문제에 대해서는 본인이 행위자임으로, 그렇게 행동한 이유와 상황적 제약에 대해 잘 안다. 상황과 사건의 인과를 파악해 자기를 탓하지 않을 수 있다. 반면, 타인의 문제에 있어서 개인은 관찰자에 불과하기 때문에 환경이나 상황적 제약을 알기 어렵다. 어떤 과정으로 사건이 벌어졌는지 다양한 부분을 고려하지 못하고 그 사람 탓을 하게 되는 것이다. 이번 사건은 여기에 군중심리가 더해진 현대판 마녀사냥으로 보인다.

사소하게 시작되었을 수 있는 ‘행위자-관찰자 편향’은 오해를 만든다. 그 오해는 마을을 뒤덮은 산불과 같이 번져, 사실 확인이 되지 않은 채 군중의 힘이 더해졌다. 개개인이 가질 수 있는 인식과 자각을 잃고, 군중에 소속된 채 한 사람에게 분노를 부은 셈이다.

알제리 카바일 지역을 덮친 산불은 지역 주민들의 재산뿐 아니라, 친인척과 이웃을 앗아갔다. 게다가 장기화한 코로나와 더불어 주민들의 절망감과 분노가 깊어졌을지도 모르겠다.

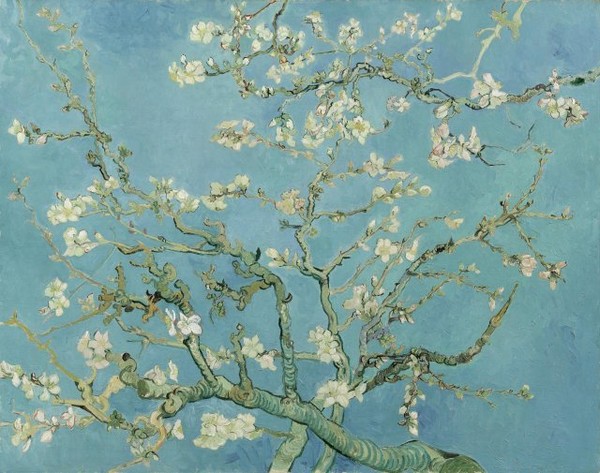

Djamel Ben Ismai의 SNS에는 빈센트 반 고흐의 그림 <꽃 피는 아몬드 나무>가 게재되어 있다. 그 그림은 1980년 고흐가 조카의 탄생을 축하하며, 기쁨을 표현한 작품이다. 고흐의 동생 테오는 조카의 이름을 ‘빈센트’로 짓고 싶어 했다. 고흐는 처음에 반대하다가 그 마음을 고맙게 받아들였다. 그리고 조카 빈센트를 위해 <꽃 피는 아몬드 나무>를 그렸다. 갓 피어난 상아색 아몬드 꽃망울이 청명한 하늘을 배경으로 피어있다. 이 그림에는 고흐의 심성이 그대로 드러난다. 아몬드 나무는 1, 2월 사이에 꽃을 피운다. 추운 겨울을 이기고 꽃대를 올리는 아몬드 나뭇가지를 그리며 고흐는 갓 태어난 조카를 사랑했을 것이다.

고흐의 사랑을 알아보았던 알제리 청년을 죽음으로 내몬 것은 군중의 집단적인 관찰자 편향이다. 지구 환경과학자들은 앞으로 알제리, 터키에서 발생한 것과 같은 산불이 계속될 것으로 예측한다. 코로나-19는 아직도 끝날 기미가 보이지 않는다.

우리는 이러한 재난을 줄이기 위해 노력해야 할 뿐만 아니라, 인간의 존엄을 잃지 않아야 한다. 타인의 행위에 대한 관심과 이해, 언중의 편향을 다시 생각해볼 수 있는 사고의 힘이야말로 새로운 세상에서 인간의 존엄을 잃지 않을 방법이다.

* 정지원 『내 영혼의 그림 여행』 참조

대한신경정신의학회 미래전략 이사, 사무총장

서울고등검찰청 정신건강자문위원회 위원

보건복지부 감사자문위원회 위원

교육청 학교폭력대책 심의위원회 위원

생명존중정책민관협의회 위원, 산림청 산림치유포럼 이사

저서 <내 마음은 내가 결정합니다>

- 애독자 응원 한 마디

-

"연주를 듣는 것 같은 글입니다. 감사합니다."

"선생님의 글을 읽고 많은 사람이 도움 받고 있다는 걸 꼭 기억해주세요!"

"선생님의 글이 얼마나 큰 위로인지 모르겠어요."

참고로 대깨문 깨시민은 본인들이 자랑스럽게 스스로에게 쓰던 용어야 ㅋㅋㅋㅋㅋ