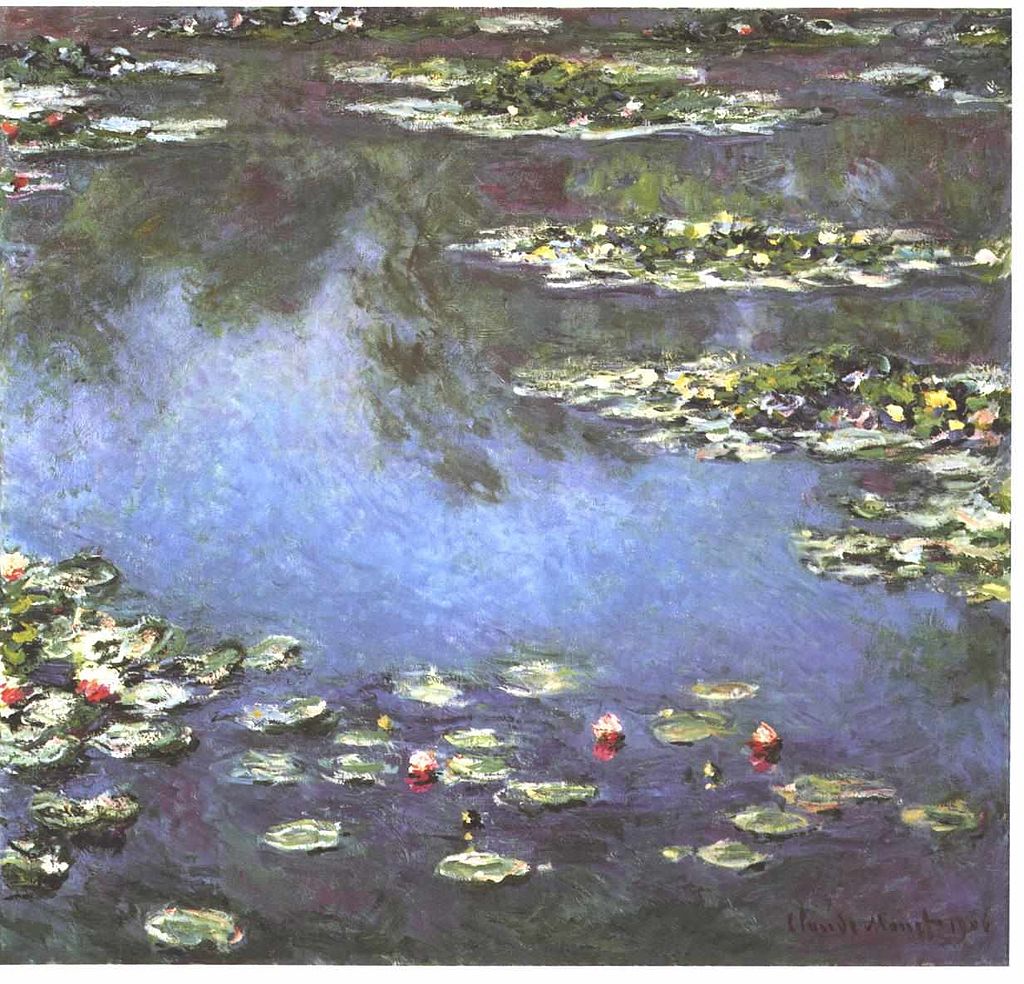

볕이 점점 더 좋아지고 있다. 볕이 좋아진다는 말은 곧 꽃 소식이 찾아온다는 말인데, 아무리 감성과는 거리가 먼 사람이라 할지라도 빛과 꽃이라는 조합에 설레지 않을 수는 없을 것 같다. 수련 연작으로 유명한 빛의 화가 모네의 전시가 늘 흥행하는 것도 어쩌면 이와 같은 이유에서 사람들을 설레게 만들기 때문일지도 모르겠다.

수련 연작의 어마어마한 명성 때문인지 모네에 대해서 꽃을 주로 그린 화가라고 생각하기 쉬운데 사실은 그렇지 않다. 빛에 의한 대상의 변화를 그려내는 인상파 화가로 분류되기에 야외 사생을 중요시 여겼고 작품 중에 풍경과 꽃을 비롯한 자연물이 주제가 되는 것들이 많지만 모네의 작품 세계를 언급할 때 인물화를 빼놓을 수는 없다. 특히 모네에게 많은 영감을 주었던 아내 까미유를 모델로 한 인물화들은 수련 연작만큼이나 모네의 작품 세계에서 중요하게 다뤄지고 있다.

모네가 까미유를 그린 작품을 좀 더 잘 이해하기 위해서는 어떤 의미에서는 다소 불편한 모네의 사생활을 들여다 볼 필요가 있다. 1876년 작 ‘기모노를 입은 까미유 (Camille Monet in a JapaneseCostume)’는 당시 유럽 예술계에 유행했던 ‘자포니즘’의 영향이 반영된 작품이라고 할 수 있다.

미묘한 빛의 영향에 따라 일그러지는 형체를 주로 그려왔던 모네의 당시 화풍과는 대조적으로 사실적인 기법의 이 인물화에 대해서는 여러 가지 의견들이 있다. 우선 당시 경제적으로 쪼들리던 모네가 소위 팔리는 그림을 그릴 목적으로 이 작품을 그렸다는 것인데, 실제 모네가 그 시점에 경제적으로 많은 어려움을 겪었다는 것은 여러 기록을 통해 확인할 수 있다. 특히 모네의 작품을 사주던 화상 에르네스트 오셰데(Ernest Hoschedé)의 파산이 겹쳤던 1876년은 모네에게 가혹한 시기였을 것 같다.

작품 속의 까미유는 상당히 불편하고 어색한 표정을 짓고 있는데 밝고 화려한 기모노와 대비되어 더욱 그렇게 보이기도 한다. 그때 까미유는 자궁암을 앓고 있었는데 이 때문에 모델로 장시간 서 있는 것이 체력적으로 상당한 부담이 되었을 것 같다. 그래서 어떤 비평가는 납빛 안색과 어색한 까미유의 표정에 대해 까미유의 당시 건강상태가 반영되었다고도 하고 아픈 아내를 모델로 서게 만든 모네의 가혹함에 대해서 언급하기도 한다.

그러나 작품 속 까미유의 불편한 표정은 암과 생활고 때문만은 아닐 것이라고 여기는 평론가들도 많다. 모네에게 중요한 화상이었던 에르네스트 오셰데에게는 알리스 오셰데라는 부인이 있었다. 에르네스트 오셰데가 파산하고 벨기에로 도망가버리자 갈 곳이 없던 알리스와 여섯아이들을 모네가 거두게 되는데 이때부터 모네, 까미유 그리고 알리스의 불편한 동거가 시작된다.

모네와 알리스가 어떤 관계였는지에 대해서는 의견이 분분하지만 남편이 다른 여자와 아이들을 데려왔는데 까미유가 정말 마음이 넓은 여자라고 가정한다 치더라도 아내의 입장에서 이런 일을 이해하고 받아들이기는 좀처럼 쉽지 않았을 것 같다.

까미유가 죽은 후 모네는 수련 연작이 탄생한 지베르니로 이사를 가는데 알리스와 그녀의 아이들도 함께였고 후에 알리스와 결혼식을 올린다. 이것만으로도 까미유 생전에 두 사람 사이에 썸이 있었다는 강한 추측이 가능하게 된다. 이런 관점에서 본다면 까미유가 얼마나 많은 스트레스를 받았을지 짐작할 수 있으며 이러한 당시 까미유의 심경이 ‘기모노를 입은 까미유’의 인물 표정에 드러난 것이라고 해석하기도 한다.

물론 작가와 작품 그리고 사생활은 구분해서 생각해야 하는 영역이지만 뭔가 도덕적이지 못한 작가의 이면을 알고 나니 모네의 작품이 그리 아름답게 느껴지지만은 않았다. 암의 발생과 경과에는 스트레스가 영향을 주는 것으로 알려져 있는데, 까미유가 남편 때문에 받았던 스트레스를 생각해 보면 모르긴 몰라도 모네와 알리스의 관계는 까미유의 명을 단축시키는데 일조했을 것 같다.

이런 관점에서 ‘기모노를 입은 까미유’를 본다면 지금까지 말한 해석들이 얼추 맞아떨어질지도 모르겠다. 그러나 화집의 도판으로만 보던 이 그림을 실제 마주했을 때 내가 작품에 대해 알고 있었던 해석들이 어쩌면 사실과 다를지도 모르겠다는 생각이 들었다.

5년 전이었다. 넓은 보스턴 미술관을 돌고 돌아 ‘기모노를 입은 까미유’를 발견했을 때 우선 그림에 압도당한다는 느낌을 받았다. 세로 길이만 2미터가 훨씬 넘는 이 그림은 미술관의 천장부터 바닥까지 꽉 차게 벽 하나를 차지하고 있었는데 그 화려함이 다른 작품들을 눌러버릴 정도였다. 그때까지 이 작품은 내게 '암에 걸린 까미유를 모네가 생활 전선으로 내몬 작품' 그 이상의 의미는 없었다. 납빛 얼굴이니 병환의 흔적이니 하는 다소 편협할 수도 있는 작품 평을 고스란히 받아들이고 있을 따름이었는데 실제의 작품은 책 속의 도판과 많이 달랐다.

까미유의 어색한 미소는 부정할 수 없었지만 작품 속의 까미유는 무척 아름답게 묘사되어 있었다. 병색의 반영이라기보다는 전형적인 서구 미인이 일본 판화인 우키요에 속 인물의 표정을 따라하고 있자니 절로 어색한 표정이 나올 수 밖에 없었겠다는 것이 내 감상이다. 그리고 함께 묘사되어 있는 기모노의 빨강은 너무나 강렬하고 화려해서 예쁘다는 표현이 절로 나오는 그림이었다. 생활고 때문에 잘 팔리는 그림을 그려야 한다는 맥락에서 모네의 선택을 이해한다면 이런 그림을 납득할 수도 있긴 하겠으나 그럼에도 어째서 이렇게 과할 정도로 까미유를 크고 화려하게 묘사했을까에 대해서는 여러 가지 생각이 든다.

당시 모네의 선택을 정신과적 상상력으로 이해해보기 전에 잠깐 덧붙이고 싶은 설명이 있다. 죽음에 대한 연구자로 유명한 정신과 의사 ‘엘리자베스 퀴블러 로스 (Elizabeth Kubler Ross)’는 죽음 즉 상실을 예감했을 때 그 당사자와 주변 사람들이 겪는 심리적 반응을 다섯 단계로 요약했다.

첫 번째는 부정 단계이다. 암 등으로 시한부를 선고 받거나 생이 얼마 남지 않았다는 것을 직면하게 되면 사람들은 오진일 것이라고 의심하고 반복해서 의사를 찾아 다니며 검사를 하거나 오히려 다른 일에 더 매달리면서 자신이 아프고 죽어가고 있는 것을 부정하게 된다. 자신에게 소중한 사람의 상실을 예감하게 되면 주변인들도 당사자와 비슷한 부정 단계를 거친다.

두 번째는 분노 단계인데, 상실과 죽음의 대상이 왜 하필 자신 혹은 사랑하는 사람이어야 하냐며 신을 원망하기도 하고 자신을 힘들게 했던 주변 사람들에게 분노 반응을 보이기도 한다.

부정과 분노를 지나고 나면 타협 단계에 이르는데, 종교단체에 거액의 기부를 한다거나 봉사활동 등의 선행에 집중하면서 그 댓가로 병이 낫기를 바라는 행동이 예가 될 수 있겠다.

이 모든 단계를 거치고 난 후 결국에는 상실을 피할 수 없다는 것을 알게 되고 우울해지는데 이 단계가 바로 우울 단계이다.

깊은 우울을 겪고 난 후에는 상실과 죽음을 진지하게 받아들이게 되는 수용 단계로 넘어간다.

이 모든 과정이 차례대로 일어나는 것은 아니며 어떤 단계에서 이전 단계로 거슬러 올라가기도 한다. 또한 갑작스러운 상실은 수용 단계에 이르지 못하고 어떤 한 단계에 고착되어 병적인 상황을 만들기도 한다.

'기모노를 입은 까미유'가 1876년 작이고 까미유가 사망한 것이 1879년이다. 여러 연구나 기록에 의하면 이미 작품을 그릴 당시에 모네는 까미유가 심각한 질병을 앓고 있다는 것을 아는 상황이었는데 아마 까미유의 상실을 예감했을 것이다.

당시 정황상 까미유의 암은 자궁경부암으로 추정이 되는데 지금도 늦게 발견된 자궁경부암은 치료가 어렵다. 그러니 18세기 후반의 의학 기술을 생각했을 때 아마 까미유의 병은 진단과 동시에 손 쓸 수 없는 병이었을 것이다.

여기서 조금 더 상상력을 발휘해서 작품을 이해해 보면 모네가 그토록 화려한 그림을 그린 정황을 이해할 수도 있을 것 같다. 아버지의 반대를 무릅쓰고 지켜낸 소중한 여자 까미유가 죽어가고 있다는 것을 알았을 때 모네는 상당히 복잡한 기분이 들었을 것 같다.

까미유의 상실을 받아들이기 힘들었을 것이고 그 죽음을 부정하려고 했는지도 모르겠다. 그런 맥락에서 까미유의 존재감을 마음껏 증명할 수 있는 이런 화려한 그림을 그렸을지도 모른다. 이 작업을 통해 까미유의 상실을 부정하고 그녀의 건재를 증명하려고 애를 썼던 것 같다.

어떤 기록에 의하면 알리스는 헌신적으로 까미유를 간호한 것으로 묘사되어 있기는 하지만 알리스와의 썸은 정황적 증거가 분명한 상황이므로 모네가 느끼는 까미유에 대한 죄책감은 상당했을 것이다. 이런 상황이라면 상실을 예견했을 때 그 부정과 분노 반응은 이루 말 할 수 없다. 그런 마음들이 이런 압도적이고 화려한 작품을 가능하게 했는지도 모르겠다.

이 작품 이후에 모네가 까미유의 상실과 관련해서 어떤 과정을 거쳤는지 구체적으로 알 수는 없지만 1879년 작 '영면하는 까미유(Camille sur son lit de mort)'를 보면 모든 단계를 거치고 마침내 수용 단계에 이르고 있는 것 같다.

거의 명암으로만 표현된 이 작품은 임종하고 있는 까미유를 묘사한 작품인데 빛과 함께 소멸되고 있는 느낌으로 까미유를 묘사하고 있다. 까미유의 사망 후 친구에게 보냈던 편지 등의 기록을 보면 까미유에 대한 모네의 사랑은 상당했던 것 같다. 알리스와의 외도 등으로 까미유를 아프게 만들었고 그 죄책감 때문에 상실을 받아들이는 것이 더 고통스러울 수 있었겠지만 결국에는 상실을 받아들이고 그 동안의 복잡한 심경에 대해 이야기 하고 있는 것이 이 작품이라는 생각이 든다.

이 작품 이후에 두번째 부인이 된 알리스의 인물화는 거의 없다는 점을 생각해 보면 까미유의 상실이 최종적으로 어떻게 모네에게 수용되었는지 간접적으로나마 짐작해 볼 수 있을 것 같다.

물론 실제 모네가 말년의 까미유에 대해 어떻게 느끼고 생각했는지 아무도 모르고 까미유를 그린 작품들이 어떤 의도를 가지고 그려졌는지 모르지만 소중한 사람의 상실을 느끼고 감당하는 그 과정에서 그려졌다는 것만은 분명하다.

물론 가다실이니 서바릭스니 하는 백신들이 나와서 까미유가 앓았을지도 모르는 자궁경부암을 예방한다는 세상이 오기는 하였지만 모네가 그러했듯 우리 모두에게도 상실은 피할 수 없는 운명이다. 사랑하는 사람들뿐만 아니라 언젠가는 나의 상실도 받아들여야 하는 시간이 올 텐데 과연 모네가 작품을 통해 보여준 것과 같은 수용의 경지에 도달할 수 있을지 궁금하다.