심리학 렌즈 (10)

[정신의학신문 : 이일준 정신건강의학과 전문의]

*본 글에는 영화 메멘토의 스포일러가 포함되어 있습니다.

영화 메멘토. 크리스토퍼 놀란 감독의 작품이다. 역시 크리스토퍼 놀란이라는 탄성이 나올 만큼 훌륭한 작품이다. 이 영화의 백미는 시간 역순으로 전개되는 내용에 있다. 주인공이 한 사람을 죽이는 장면으로 시작하는데, 그 결과가 나오기까지 과정을 시간 역순으로 보여준다.

주인공인 레너드는 강도를 당해 아내가 죽고, 자신은 단기 기억상실증에 걸린다. 아내를 죽게 만든 범인을 찾아 복수를 하는 스릴러 영화이다. 내용은 뻔한 스릴러 영화인 것 같지만, 마지막의 살인이 단순 복수가 아니었다는 반전이 우리에게 많은 것을 알려준다.

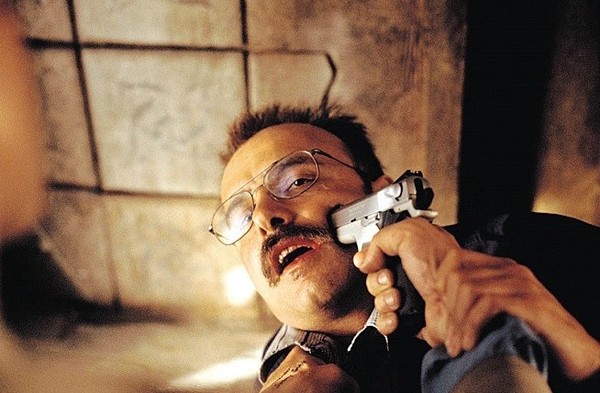

단기 기억상실증에 빠진 주인공은 폴라로이드 사진과 메모, 본인의 몸에 새긴 문신을 근거로 범인을 추적해간다. 테디라는 형사가 사진과 메모를 너무 믿지 말라고 경고하는 데도 주인공은 “기억은 더 불확실해. 기억은 기록이 아니라 해석이니까.”라고 강변하며 범인을 찾아 복수하려는 일념으로 움직인다.

하지만 마지막 반전을 보면, 본인이 새긴 그 기록조차도 자신의 ‘순간 감정’에 따라 조작된 것이었다. 마지막에 테디라는 형사를 죽인 것은 복수도 아니었고, 자신을 진실에 마주하게 한 그 형사에게 분노라는 감정을 느껴서였던 것이다. 마지막에 테디를 죽일 근거를 문신으로 새기기 위해 보이는 모습들은 복수와 전혀 관계가 없이, ‘순간 감정 해소’ 그 이상도 그 이하도 아니었던 것이다. 이것은 우리의 삶에도 너무나 많이 적용되고 있는 부분이어서 정신의학적으로 큰 의미가 있다. 주인공이 강변하듯이, 기억보다 더 정확한 게 기록이다. 그렇다면 우리는 살면서 얼마나 부정확한 기억을 토대로 삶을 꼬아서 살고 있을까? 메멘토의 주인공 레너드처럼 말이다.

그럼 레너드는 왜 그렇게까지 기록을 조작해가면서까지 살인을 하며 자신의 삶을 채워가고 있었을까?

실제로 아내를 죽게 만든 건 자기 자신이었기 때문이었다. 사실 강도를 당하고 아내는 죽지 않았다. 하지만 단기 기억상실증에 빠진 주인공을 받아들이기 어려웠던 아내는 주인공을 대상으로 위험한 도박을 한다. 주인공이 자신을 얼마나 사랑하는지 알고 있었기에, 주인공에게 인슐린 주사를 반복적으로 부탁하면 기억이 살아나지 않을까라는 도박이었다.

하지만 주인공은 기억을 하지 못했고, 아내는 주인공이 과다하게 주사한 인슐린에 의해 사망하게 된다. 주인공은 이러한 사실을 받아들일 수 있었을까? 아내를 사랑하는 만큼 이 진실을 마주하기는 너무나 힘들었을 것이다. 그렇게 주인공은 아내를 죽인 범인을 ‘만들어’ 냈다. 범인이 존재해야만 내가 아내를 죽게 만든 것이 아니게 되기 때문이다. 그렇게 주인공은 자신의 몸에 가짜 사실들을 새겨가며 계속 사람을 죽이고 다녔던 것이다. 그리고 자신의 얘기를 새미라는 인물의 이야기로 대치해서 자신이 받아들이기 어려운 진실로부터 외면하려고 애썼다. 자신의 무의식 속에 남아있는 이야기들은 내 이야기가 아니라, 새미라는 인물의 이야기로 치환해서 의식 속에서 받아들이고 있었던 것이다.

테디라는 형사가 주인공에게 죽임을 당하기 전에 주인공에게 알려주는 진실은 우리의 삶에도 너무나 큰 시사점을 알려주는 말이라고 생각한다.

“그놈의 새미 이야기는 할수록 멋져지더군. 자기만족을 위해 거짓말한 거지. 기억하기 싫은 일은 누구나 있는 법이지.”

그렇다. 우리의 삶에는 기억하고 싶지 않은 불편한 상처들이 많다. 우리는 이 상처들을 있는 그대로 마주해주고 있을까? 대부분은 그렇지 못하다. 기억만큼 부정확한 것이 없기 때문이다. 정신과 의사로서 상담을 할 때 가장 중요한 부분이 이렇게 외면되어 있는 부분들을 있는 그대로의 모습으로 돌려놓는 부분이다.

이렇게 해야 이전 매트릭스 연재에서 이야기했던 빨간약을 먹고 스스로 만든 매트릭스에서 벗어날 수 있기 때문이다. 그래야 삶이 더 행복해질 수 있다. 메멘토 주인공인 레너드도 빨간약을 먹고 진실을 마주했다면? 더 이상 살인을 하며 인생을 낭비할 필요가 없었을 것이다. 테디가 알려주는 빨간약에 주인공은 “그건 새미 얘기야. 내가 아니야.”라며 부정한다.

하지만 무의식 속에서는 자신이 아내에게 인슐린 주사를 하는 장면이 반복적으로 떠오른다. 매트릭스 연재에서 의식은 가짜이고, 무의식이 진짜라고 반복적으로 강조했었다. 레너드도 이 사실을 알고, 무의식 속에서 알려주는 목소리에 귀를 기울여줬다면 인생이 분명 바뀌었을 것이다. 테디는 이어서 계속 이야기한다.

“넌 거짓을 수없이 되뇌며 기억을 조작했어. 난 네게 살아갈 이유를 줬고 넌 기꺼이 응했어. 진실은 원치 않았지. 넌 수사기록까지 조작했어. 누가 열두 페이지나 없앴지? 풀 수 없는 퍼즐을 맞추려고. 세상에 널린 게 존 G야. 넌 슬퍼하면서 계속 죽여. 꿈 속을 헤매면서 형사 놀이나 계속하라고. 영원히 풀리지 않을 로맨틱한 퍼즐이지.”

우리도 우리의 삶 속에서 얼마나 많이 열두 페이지를 없애면서 살고 있을까? 정신과 의사로서 100명이 넘는 분들과 무료상담을 진행했었다. 이 분들 모두 자신이 잊고 있던 열두 페이지를 상담을 통해 마주하게 되었었다.

물론 한 번의 상담으로 인생이 드라마틱하게 바뀌지는 않겠지만, ‘내 삶에 이렇게 잊고 있던 열 두 페이지가 있었구나.’라고 존재를 인식한 것만으로도 큰 도움이 되었다는 피드백을 많이 받았었다. 정신과 의사로서 목숨을 걸고 믿고 있는 것이 딱 하나 있다. 불편하지만 마주해야 할 무의식 속 진실들을 마주하면 마주할수록 내 남은 인생이 좀 더 선명하고 행복해진다는 사실을 말이다.

필자의 글들을 보면 일관되게 주장하고 있는 부분이다. 언젠가는 무의식이라는 무지개를 더 많은 사람과 함께 소통하는 날이 왔으면 좋겠다. 여러분도 꼭 찾아보셨으면 좋겠다. 내 인생에서 스스로 없앤 열두 페이지가 무엇인지.

본 글은 쿠키건강TV 마인드온 - 정신과의사 이일준의 심리학 렌즈 34회 ‘정신과 의사가 본 영화 메멘토’ 방송분의 일부입니다.