2015년 기준 우리나라 진료비 1위는 뇌질환이다. 초고령화사회가 임박하면서 치매 등 퇴행성 뇌질환 환자도 늘고 있다. 2026년 65세 이상 고령 인구가 전체 인구의 20%에 달할 것이라는 전망 앞에서, 뇌과학연구가 활성화해야만 사회적 비용을 줄이고 국민 건강을 증진시키는 데 기여할 수 있다.

최근 '기능성자기공명영상장치(fMRI)'와 같은 장비가 발달해 뇌 기능에 대한 이해가 높아지고 있지만 알츠하이머 치매나 자폐증, 뇌전증 등 뇌질환을 이해하기 위해서는 인간의 뇌를 현미경으로 살펴보고 DNA를 분석해야 하는데 이를 돕는 것이 바로 뇌은행이다.

한국뇌은행 전국망은 인간의 뇌를 보관한 뒤 필요한 연구자들에게 분양하는 뇌은행 사업을 통해 뇌과학을 발전시키고 다양한 뇌질환을 연구하고자 한다. 현재 뇌은행은 30명에게서 사후 뇌기증을 받아 협력병원에 보존하고 있다.

뇌은행이 보유한 뇌조직은 적절한 처리 과정을 거쳐 부위별, 병변별로 세포나 조직의 변화를 관찰하거나 RNA와 단백질 등의 추출물을 통해 유전자 발현 양상 정도를 파악하는 등 여러 가지 분자생물학적인 연구에 활용된다. 이러한 분석을 통해 정상 뇌와의 차이를 확인하고 이를 기반으로 특정 뇌질환 발병의 주요 인자들을 파악해 예방 진단 치료 연구까지 이어서 할 수 있다.

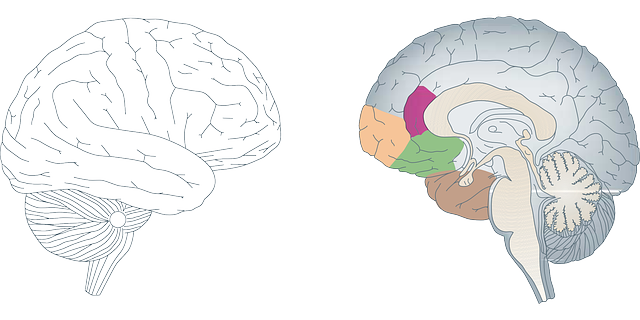

인간의 뇌는 남녀 간 약간 크기의 차이가 있으며 무게는 약 1.3㎏ 내외다. 한 사람이 기증한 뇌에서 만들 수 있는 뇌 절편은 크기에 따라 다르지만 대략 100여 만점 정도다. 연구마다 필요한 뇌 절편 양이 다른 것을 감안하더라도 상당히 많은 연구에 쓰일 수 있다.

뇌조직이 필요한 연구자는 법에 따라 기관생명윤리위원회의 심의를 거쳐야 한다. 연구자는 자신이 소속한 대학이나 기관의 생명윤리위원회 심의를 요청해 연구자의 연구 목적과 내용을 확인하고 과학적, 윤리적인 타당성을 승인받아야만 뇌조직을 연구에 활용할 수 있다.

또한 인간 뇌 조직을 채취하고 이를 연구에 활용하는 데에는 법 규제로 인한 제약이 따른다. 뇌은행은 사후 뇌조직을 보관한 뒤 연구에 활용하기 때문에 '시체해부 및 보존에 관한 법률'을 적용받는데, 목적과 적용범위가 미흡해 연구 이용에 제한을 받는 실정이다. 현재 해당 법률에 따르면 시체의 조직을 연구에 사용하려면 '사인규명, 병리학적 및 해부학적인 연구'가 목적이어야 한다. 예를 들어 알츠하이머성 치매를 앓던 환자가 폐암으로 사망했다면 연구자는 관련 질병 연구를 위해 시신의 조직을 활용할 수 있다.

정부는 지난해 5월 제5차 규제개혁장관회의에서 '뇌연구 활성화를 위한 시체법 개정'을 신산업개선과제로 선정했다. 학계에서는 미래창조과학부와 보건복지부가 논의를 통해 올해 말 개정안을 발의할 것으로 기대하고 있다.