[정신의학신문 : 온안 정신건강의학과의원 김총기 정신건강의학과 전문의]

우리 주변에서 크고 작은 말실수에 대해 서로가 속마음이 들킨 것 아니냐며 놀려대는 경우를 흔히 볼 수 있다. 말하지 못하거나 의식하지 못하고 있던 속마음이 실수로 부지불식간에 튀어나왔다는 것이다. 단순한 ‘실수’로 말이 헛나온 당사자로서는 곤혹스러운 놀림이겠지만, 곰곰이 생각해보면 자신도 의식하지 못하던 속마음을 그 말실수에서 찾아내는 경우 또한 실제로 종종 있다. 바로 무의식의 흔적을 밟게 되는 우연한 순간이다. 물론 모든 말실수가 무의식의 발로라는 것은 결코 아니겠지만 말이다.

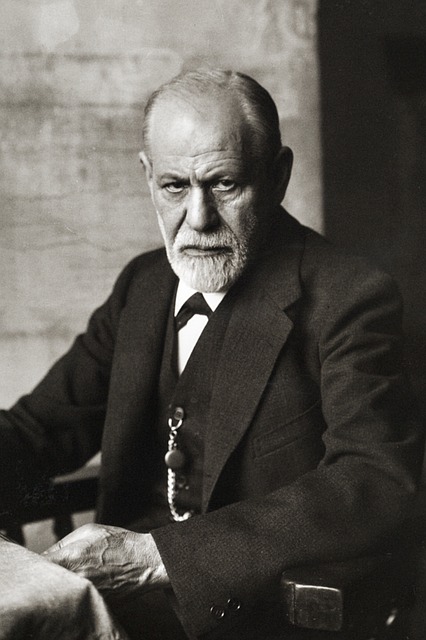

과학적 합리주의가 유행하며 이성(理性)에 대한 이상화가 당연시 되던 시기에 프로이드는 ‘무의식’이라는 정신작용의 보이지 않는 뿌리에 대한 새로운 개념을 제시했다. 인간 이성의 패러다임을 뒤엎는 거대한 인식의 전환이었지만, 그런 만큼 학계나 대중에게 쉽게 받아들여지긴 힘든 주제였다. 따라서 당시 프로이드는 무의식의 존재와 그 흔적을 찾아나가는 조심스럽고 또 조심스러운 여정의 문고리를 ‘말실수’와 ‘꿈’에서 더듬어야 했다. 통제되고 의식되는 자아의 빈틈에서 새어나오는 ‘실수’나 자아의 통제를 벗어난 ‘꿈’에서 그 꼬리를 드러내기도 하는 무의식이, 실제로는 의식 전반과 자아를 주조하고 있다는 이야기를 하기 위해서 말이다.

프로이드가 말한 무의식이라는 것이 실제로 존재하는가에 대한 이야기는 사실 아직까지도 논란의 여지가 있는 부분이다. 애초에 인간의 의식이나 자아의 정의, 경계에 대한 설명조차 분분한 터에, ‘무의식’이라는 과학적으로 입증할 수 없는 대상에 대한 실존 여부를 묻는 질문은 사실 핵심적인 의미를 갖지 못할 수도 있을 것이다. 그것은 이미 어느 정도 인문학의 영역에 발을 걸치고 있기 때문이다. 그럼에도 무의식에 대한 연구와 관심은 식을 줄을 모르고 있다. 정신분석과 정신치료에 전념하는 의사들 역시 환자들의 무의식에 대한 접근에 촉각을 곤두세운다. 그렇다면 무의식이라는 것의 실체가 과연 있는지에 대한 모호한 논쟁은 차치하더라도, 왜들 이렇게도 의식할 수 없는 무의식을 의식하고 이해하기 위해 안간힘을 쓰고 있는 것일까라는 의문이 남을 수밖에 없다. 우리는 대체 왜 무의식을 들여다봐야 할까.

1. 피부 밑의 고름 짜내기

프로이트의 동료인 요제프 브로이어의 환자인 안나 O.(Anna O.)는 속마음을 이야기하고 대화하는 것만으로도 치료가 된다며 주치의와의 면담을 ‘대화 기법-talk therapy’이라 칭했다.

하소연이나 넋두리, 소위 말하는 뒷담화 등도 걱정의 실질적인 해결책을 찾아주지는 않지만 고민을 한결 덜어주는 효과를 가지고 있다. 고민에 대해 친구와 상담하며 한참을 하소연하면서, 친구는 막상 고민거리에 대한 해결책 없이 그저 들어주고 공감만 해주었을 뿐인데도 이야기가 끝나고 나면 한결 마음이 가벼워진 경험을 해본 적이 있을 것이다. 이 같은 제반응(abreaction)에 의한 치료는 무의식 속의 쌓여있던 갈등에서도 마찬가지로 작용한다.

피부 밑에 보이지 않는 고름이 쌓여 피부를 부어오르게 만들고 욱신거리게 만든다면 그것을 절개해주는 것만으로도 치료가 될 수 있다. 이처럼 밖으로 드러나지 않고 자아를 욱신거리게 하는 무의식 속의 고름 덩어리를 꺼내놓는 것만으로도 갈등의 절반은 해결이 될 수 있다는 것이다.

2. 벽장 속의 괴물 확인하기

마음 속의 공포와 갈등은, 무의식이라는 그늘에 가려 보이지 않게 될 수록 더욱 커지게만 되기 마련이다. 무의식은 근본적으로 의식되지 않은, 의식 아래로 억압된 감정이나 인간관계이다. 보이지 않는 것은 그 자체로 두렵고 어렵다. 때문에 무의식에서 기인하여 보이지 않는-알 수 없는 나의 감정은 점점 더 커지고 두려워지기만 할 따름인 것이다. 벽장 속에 괴물이 숨어 있을 것만 같은 공포는 이불을 뒤집어 쓰고 벽장을 외면한다고 해서 사라지지 않는다. 불을 켜고 벽장을 열어 헤집어 아무것도 없음을 확인한 뒤에야 걷잡을 수 없던 그 두려움이 가라앉듯, 우리들 무의식에 잠긴 알 수 없는 감정들 역시 드러남을 통해 해결될 수밖에 없다.

3. 마음속의 어린아이 달래 주기

어린 시절, 이제 막 정신세계가 발달하는 시기에 받게 되는 심한 스트레스는 무의식에 흔적을 남긴다. 무의식으로 억압된 유아기의 갈등은 우리가 성인이 된 현재의 갈등에도 끊임없이 손을 뻗친다.

부모와의 관계나 주변 사람들과의 관계에서 유아는 아이의 시선으로 상황을 받아들이고 그 시선에 맞는 분노나 슬픔을 느끼게 된다. 그러나 그 당시 느낀 분노나 공포, 슬픔은 너무나 강렬하여 무의식에 그 흔적을 남기게 되고, 어른이 된 뒤에도 어린아이 수준의 시선에서 느꼈던 바와 같은 감정을 매번 불쑥불쑥 느끼게 된다는 것이다.

때문에 무의식에 숨은 나의 어린 시절의 갈등이나 감정에 대해 이해하게 된다는 것은, 이제 어른이 된 나의 성숙한 시각으로 당시의 갈등을 다시 굽어볼 수 있게 된다는 것이다. 작은 아이의 눈으로는 도저히 이해할 수 없어 분노와 두려움이라는 감정에만 지배당했던 우리 마음 속 외로운 아이를, 이제는 다 자란 어른으로서 달래주고 설명해줄 수 있게 된다면 지금 우리들 눈앞의 알 수 없는 두려움과 분노도 가라앉을 수 있을 것이다.

4. 내 삶의 주인이 되기

스스로는 인식하고 깨닫지 못하고 있지만 무의식은 우리들의 행동거지와 말투, 습성, 대인관계의 양상에서 성격까지 모든 부분에 영향을 끼치고 있다. 따라서 우리도 알 수 없는 감정과 기분에 휩싸이게 되는 경우는 무의식이 작동한 방어기제에 압도되고 있기 때문일 가능성이 높다. 그렇지만 나의 지금 이 모습을 유발하는 근본적인 원인이 무엇인지, 무의식에 가려져 있던 그 정체가 무엇인지를 깨닫고 난 뒤에는 스스로의 마음에 대해 한층 더 깊이 이해할 수 있게 될 것이다. 그러고 난 뒤-무의식을 들여다보고 난 뒤에야 비로소 우리는 한걸음 더 성숙한 인격을 향해 스스로를 통제하고 조절하기 위한 훈습(working through)의 여정으로 발을 디딜 수 있다.

그렇지만 무의식 그 자체만이 나의 진정한 모습이라거나, 무의식만이 진짜 나를 보여준다는 것은 아니다. ‘나’라는 것은 무의식 뿐 아니라 의식에 떠올라 있는 자아가 거기에 어떻게 반응하느냐에 따라 총체적으로 드러나는 것이기 때문이다. 다만 내가 알고 있지 못하던 나의 속마음을 들여다보는 것은 현재의 문제들에 대해 근본적인 해결책을 찾고, 좀 더 성숙한 인격으로 거듭나는 지름길이 될 수 있다는 것이다.

무의식을 좇는 여정이란 사실 어쩌면 바늘 끝에 올라설 천사의 수를 세는 것만큼이나 비과학적인-아니 오히려 인문학적인 일일 수 있다. 무의식이란 그 물리적 실체가 불분명한 추상적 대상일 수 있다. 그러나 우리의 마음과 정신은 결코 과학과 이성으로만은 설명되지 않는다. 그러나 내 마음속에 있다는 그 무의식을 찾아 한걸음 한걸음 미래를 향한 과거로의 발걸음을 옮기다 보면 어느새 훌쩍 자라난 스스로를 발견할 수 있게 될 것이다. 물론 숙련된 안내자와 함께 해야겠지만 말이다.

한양대학교병원 외래교수

저서 <나도 내가 왜 이러는지 모르겠어>

- 애독자 응원 한 마디

-

"선생님처럼 많은 사람을 도와주고 용기를 줄 수 있는 직업을 꿈꾸게 되었습니다."

"선생님 덕분에 힘을 많이 얻습니다. 정성스런 상담 너무 감사드립니다."

"저 자신에게 궁금했던 질문에 답변해주셔서 감사합니다."

혹시 이 기사를 영문으로도 읽을 수 있을까요?